交通污染是城市空气污染的主要来源之一。尤其对于沿海港口城市而言,大量集装箱卡车的频繁进出不仅带来巨大的交通压力,也不可避免地产生氮氧化物、颗粒物等污染物。这些交通污染物在港口及城市区域高度集聚,长期影响附近居民的呼吸系统和心血管健康,带来严重的公共健康风险。

针对上述交通污染问题,研究团队近年来开展了一系列研究。

主要研究方向包括:

1 数据驱动的交通污染排放研究

课题组基于车载排放测试系统(PEMS),对私家车(国五、国六)、燃油集卡(国四、国五、国六)、天然气集卡(国六)等进行实际道路监测。

基于MOVES排放模型,结合深度学习算法,构建机动车微观排放模型,并利用PEMS的实测数据进行模型验证,最终构建AI赋能的机动车排放模型。

此外,开发网页版的集卡碳排放计算器,对集卡在微观层面的瞬时排放与宏观层面的整体排放进行测算,从而实现上海集卡碳排放的精细化核算与动态评估。

2 AI赋能的交通污染扩散研究

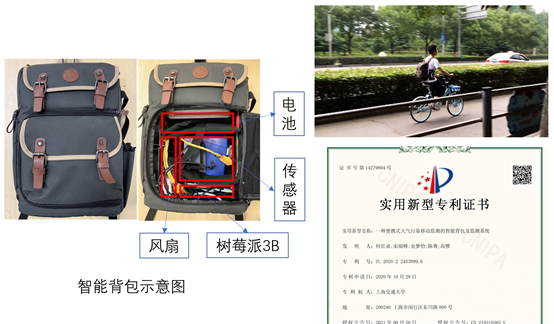

与固定监测相比,移动监测具有很强的灵活性,可揭示行人在道路中交通污染暴露的风险程度。课题组发明了一种便携式大气污染移动监测的智能背包,能够跟踪行人在交通路网中暴露的空气污染浓度。

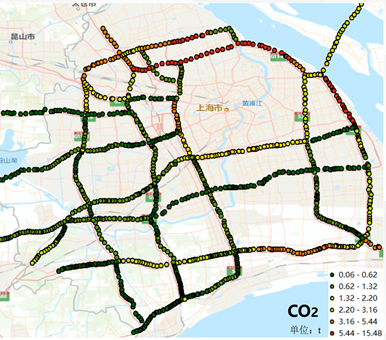

临街居民或行人,由于靠近交通污染源,不可避免地长期暴露在高浓度的空气污染中,其身心健康受到极大的威胁。课题组通过交通污染移动监测,揭示城市道路空气污染物的时空分布特征,评估居民及行人空气污染暴露的健康风险,构建交通、临街小区空间布局等优化策略。

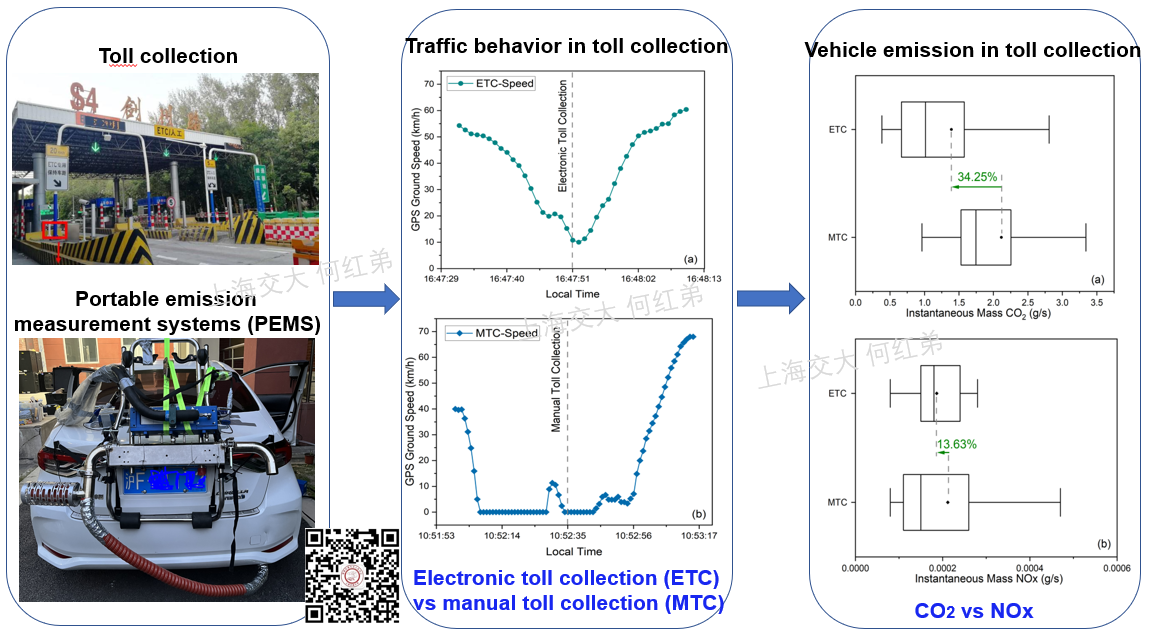

基于PEMS设备和便携式设备,对城市高架道路、隧道、收费站等交通基础设施的交通污染进行监测和评估,为交通基础设施的可持续发展提供数据支撑和科学指导。

代表性成果:

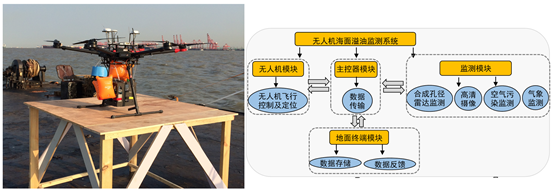

无人机具有机动性强、操作简便、成本低等优势,近年来在大气环境监测中备受推崇。无人机搭载便携式大气污染监测设备,能够在不同高度和区域开展大气污染物的连续监测。这种三维、全方位的观测方式突破了传统地面固定监测站点的局限,可以更加真实地揭示污染物的垂直分布特征和消散规律,为大气污染机理研究与精细化治理提供关键支撑。

课题组基于多旋翼无人机,搭建便携式空气污染监测设备,通过风洞试验和数值模拟,搭建基于无人机的大气污染监测平台,对大气污染的三维扩散进行精细化监测。

主要研究方向包括:

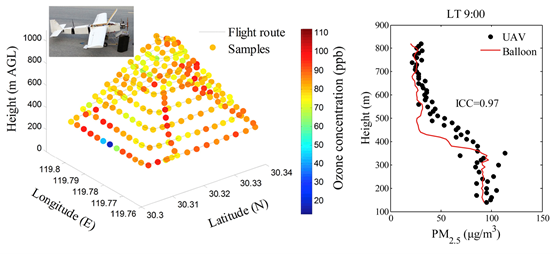

1 无人机大气污染监测平台

无人机在作业过程中螺旋桨会不可避免地产生下洗气流,从而对便携式监测设备的采样稳定性造成干扰。为此,研究团队利用数值模拟、风洞试验等,优化便携式设备在无人机上的配置方式,将无人机观测结果与系留气球观测结果进行对比分析,降低螺旋桨气流对监测数据的影响,保障监测数据的准确、可靠。

2 基于无人机的交通基础设施环境效应研究

城市高架道路特殊的立体结构通常会阻碍交通污染物的扩散,迫使污染物在高架街谷内长期聚积,导致高架道路行人长期暴露在高污染的空气中,身心健康遭受严重的威胁。研究团队基于无人机大气污染监测平台,揭示高架道路街道峡谷污染物的垂直分布,利用数值模拟评估隔音屏障等高架道路基础设施的环境效应。

临街小区靠近交通主干道,其空气污染尤为严重。而居民长期暴露于浓度较高的空气污染中,对健康影响非常严重。研究团队基于无人机大气污染监测平台,揭示临街小区污染物的三维时空分布;利用深度学习算法挖掘影响污染物时空分布的影响因素;结合数值仿真,评估和优化临街小区建筑群的空间布局。

3 基于无人机的城市植被环境效应研究

道路植物,一方面可以吸附交通污染物导致浓度降低,另一方面其特殊的立体结构阻碍了污染物的扩散导致浓度升高,由此造成植被的环境效应莫衷一是。研究团队以道路植被为研究对象,利用无人机大气污染监测平台,探究机动车尾气在穿过或绕过植被时的三维分布规律;并结合数值模拟,揭示不同植被布局对污染物扩散和消散的影响,进一步明确植被空间格局与道路环境、气象条件在“拦尘减污”过程中的协同作用机制。

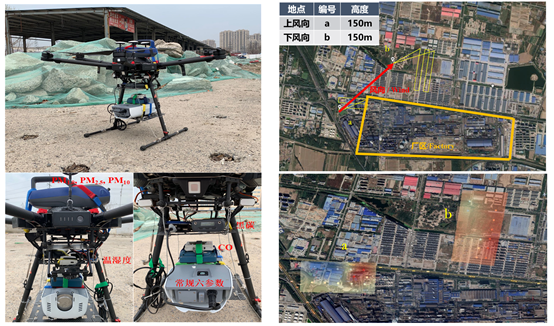

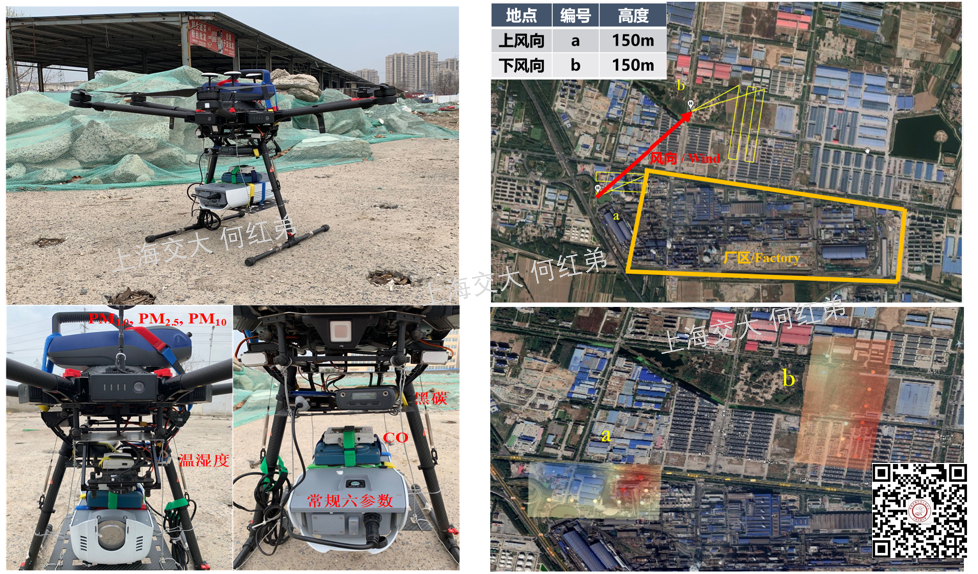

4 基于无人机的大气污染溯源研究

传统监测手段在工业园区、钢铁厂等重点区域的应用存在明显局限,难以实现对其排放源进行精细化监测。相比之下,无人机具有机动灵活、成本低、空间覆盖范围广等优势,可在厂区周边乃至厂区内部进行近距离、多高度、多时段的观测。研究团队利用无人机搭载的多源传感器,识别和解析钢铁厂污染源的空间分布与排放特征,结合实时气象数据对污染物扩散路径和影响范围进行估算。

截至目前,课题组依托无人机监测平台,已在华北平原、长三角和珠三角等十余个城市开展空气污染物的垂直观测实验,取得了较为系统的研究成果。相关研究不仅为区域空气污染的溯源提供了关键的垂直观测数据,也为地方大气污染防治与治理决策提供了有力支撑。

代表性成果:

近年来,新能源汽车呈现爆发式增长,在推动交通绿色转型的同时,也带来了新的挑战,其中续航里程焦虑和电池性能衰减已成为制约其进一步普及的关键因素。

针对这些问题,研究团队与上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心开展合作,依托大规模真实运营数据,对新能源汽车的能耗规律及电池健康状态展开系统研究,为新能源车的性能优化与产业发展提供科学支撑。

1)数据驱动的新能源车能耗分析

能源效率不仅直接反映新能源汽车的性能与竞争力,也是推动产业绿色转型与可持续发展的关键支撑。研究团队引入双机器学习与小袋引导方法,开展电动汽车能耗的因果分析,并构建了融合统计、预测与因果三维视角的统一框架。该框架在大规模多源行车数据上得到了实证验证,能够揭示单一方法下可能被忽略的互补性洞见。为深入理解电动汽车能耗机理、推动生态驾驶以及提升能耗预测精度提供了新的研究路径。

此外,基于大规模真实行驶数据,研究团队运用统计分析方法按城市、按车型、按出行类别多层次揭示能耗与潜在影响因素的关联,定量刻画各变量对新能源车能耗的贡献度。

2)AI赋能的电动汽车剩余里程预测

在能耗规律分析的基础上,研究团队进一步聚焦电动汽车剩余里程预测问题。在车辆投入初期,由于缺乏历史行驶数据,传统模型在能耗预测中往往表现不佳。针对这一问题,研究团队提出了 Energy Consumption Transformer(ECT)模型,并设计了两阶段训练策略。在第一阶段,研究团队基于31万条多类型、多场景行车数据开展预训练,学习电动车能耗的先验规律;在第二阶段,再利用目标车辆的少量样本进行微调,实现个性化建模。该模型具备零样本与小样本建模能力,不仅显著降低了冷启动门槛,还在跨场景泛化与部署便捷性方面展现出突出优势。

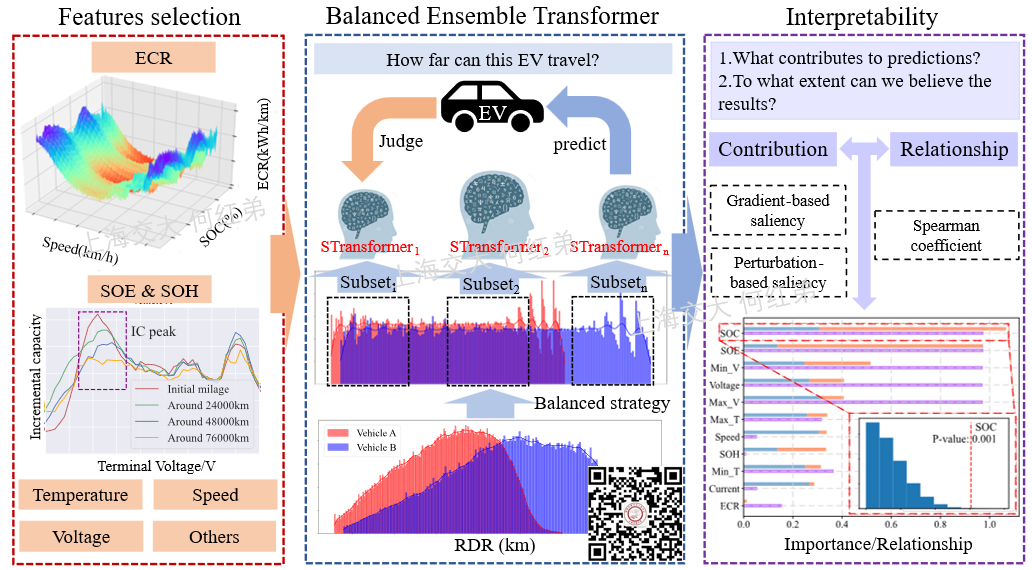

在真实行车数据中,绝大多数样本集中于中低续航区间,而高续航区间样本相对稀缺,传统单一模型在训练过程中容易产生预测偏倚。为解决这一问题,何红弟老师团队基于超过500万条电动车运行数据,系统分析了能耗率与车速、电池状态的关系,并提出了 Balanced Ensemble Transformer(BET)模型。该模型首先通过分段采样实现剩余续航区间分布的平衡,进而训练多个专属的 Transformer 子模型;随后在预测阶段引入动态路由机制,根据当前工况状态将任务分配给最合适的子模型,从而实现对全续航区间的精准预测。

代表性成果: